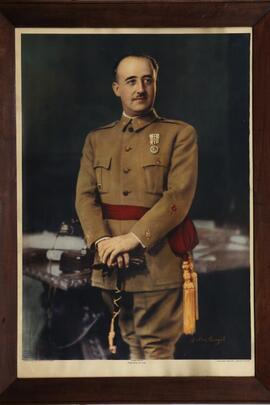

Hoy se cumplen 50 años de la muerte de Franco. Medio siglo desde que se cerró formalmente una dictadura que marcó durante décadas el destino de todo un país. Pero, en Almería, esa huella fue especialmente profunda, dolorosa y persistente. Y sigue siendo imprescindible recordarlo, porque en esta provincia la represión franquista no fue un eco lejano, sino una realidad cotidiana que destrozó familias, truncó vidas y -de alguna manera- aún sigue moldeando nuestro presente.

La Guerra Civil ya había dejado un rastro de muerte difícil de borrar. 51 bombardeos convirtieron a Almería en uno de los territorios más castigados por las tropas franquistas. Más de 280 civiles murieron bajo las bombas. No combatientes: vecinos y vecinas que pagaron con su vida ser parte de una provincia leal al Gobierno republicano.

Tras la guerra, el terror se institucionalizó. El franquismo aplicó su justicia de vencedores con una dureza calculada: 400 personas fusiladas, en su mayoría militantes políticos y sindicales fieles a la República. Un mensaje inequívoco: la democracia se castigaba con la muerte.

Pero la represión no terminó en los paredones. Entre 1939 y 1950, entre 8.000 y 12.000 presos políticos pasaron por las cárceles y destacamentos penales de Almería en condiciones infrahumanas: hambre, hacinamiento, castigos, trabajos forzados. Un sistema diseñado para quebrar cuerpos y borrar identidades políticas.

Y cuando la dictadura avanzó hacia su fase de “normalización”, la violencia se volvió menos visible pero siguió presente. Centenares de almerienses fueron detenidos en las décadas posteriores por defender libertades hoy básicas: organizarse, reunirse, opinar. La tortura y la vigilancia siguieron siendo herramientas habituales.

A todo ello se sumó un control ideológico absoluto, que afectó a toda la sociedad: la represión de la homosexualidad y la transexualidad fue brutal y sistemática; las mujeres quedaron privadas de los derechos que les trajo la República, tuteladas por padres y maridos, sin autonomía legal ni económica; la moral religiosa impuesta marcó durante años la vida cultural, educativa y familiar de la provincia.

Todo esto no es arqueología del pasado. Es historia reciente. Es la raíz de muchos silencios familiares, de muchos miedos heredados, de muchas desigualdades todavía presentes.

¿Cómo puede explicarse el apoyo que recibe en Almería la ultraderecha?

Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿cómo es posible que en una provincia que sufrió tanto del franquismo la ultraderecha tenga hoy un apoyo tan significativo?

En parte, porque Almería convivió durante décadas con un relato impuesto que nunca fue desmontado. Porque los sucesivos gobiernos de la democracia, desde Suárez, pasando por Felipe González y hasta llegar a Aznar, no fueron capaces de repudiar legalmente al franquismo como el régimen fascista que verdaderamente fue. Porque la ausencia de memoria democrática dejó huecos que otros discursos han sabido ocupar. Porque la represión silenció a generaciones enteras, pero no borró las estructuras sociales que la hicieron posible. Y porque, cuando no se explica lo ocurrido, otros lo reinterpretan a conveniencia.

La ultraderecha crece donde la memoria se debilita. Donde se normaliza el autoritarismo cotidiano. Donde se olvida que los derechos y libertades actuales fueron conquistados por personas que, en Almería, pagaron un precio altísimo.

Y por eso, 50 años después de la muerte del dictador, sigue siendo imprescindible decirlo alto y claro: sin memoria no hay democracia; sin verdad no hay libertad; sin conciencia del pasado, el presente se vuelve vulnerable a discursos que ya vimos adónde conducen. Almería fue un territorio especialmente castigado por el franquismo. Que hoy resurja aquí la ultraderecha no es una casualidad, sino un recordatorio de lo que ocurre cuando un país no mira de frente a su propia historia. Por eso, el olvido nunca debe ser la opción.